최창환 감독의 <내가 사는 세상>은 제44회 서울독립영화제(SIFF2018, 서독제2018) 새로운선택 부문에서 상영되는 장편 영화이다. 친하다는 이유로, 서로 알고 있다는 이유로 제대로 대우하지 않고 일을 시키는 불합리함을 영화는 보여주고 있다.

아티스트는 자신을 잘 아는 주변 사람들로부터 존중받지 못하는 경우가 많다는 점 또한 <내가 사는 세상>에 나타나 있는데, 아티스트에게만 그런 게 아니라 사람들은 대부분의 다른 사람들에게 그렇게 대한다는 점을 염두에 둘 필요가 있다.

◇ 아티스트는 자신을 잘 아는 주변 사람들로부터 존중받지 못하는 경우가 많다

<내가 사는 세상>에서 디제이가 되는 것이 꿈인 민규(곽민규 분)와 학교 선배가 운영하는 미술학원에서 입시반 강사를 하고 있는 시은(김시은 분)은 아티스트이다. 아직 기성 아티스트는 아니지만, 그렇다고 아직 아티스트는 아니라고 볼 수는 없는 아티스트이다.

민규와 시은은 자신을 잘 아는 주변 사람들로부터 존중받지 못한다. 친한 형 지홍(박지홍 분)이 운영하는 클럽에서의 첫 공연을 앞두고 있지만, 친하다는 이유로 민규를 아는 동생 이상으로 대우하지 않는다. 시은의 학교 선배와 지홍은 대가를 지불하지 않는 일을 시은에게 시키는 것을 당연하게 여긴다.

자신을 잘 아는 주변 사람들로부터 아티스트가 존중받지 못하는 이유는 무엇일까? 잘 모르는 사람들로부터는 존중을 받지만 아는 사람들로부터는 별로 인정받지 못하는 경우가 많은 이유는, 아티스트의 모습이 아닌 일반 생활인의 모습을 더 많이 봐 판타지가 없기 때문일 수도 있다. 그런 이유로 더 많이 사적으로 친해지지 않기 위해 팬들과 거리를 두려고 하는 아티스트들도 있다.

친근하게 다가가는 거리와 막 대해서는 안 되는 거리를 잘 알고 지키는 사람은 그리 많지 않다. 아티스트에게만 그런 게 아니라 사람들은 대부분 다른 사람들에게도 그렇게 대한다. 그런데 아직 두각을 나타내기 전인 아티스트에게는 더욱 그렇다.

<내가 사는 세상>을 보면서 아티스트들은 특히 더 마음이 아플 수 있다. 소중한 사람이기 때문에 잘 대해주는 게 아니라, 오히려 막 대하고 합리적인 보상도 지불하지 않기 때문이다. ‘아는 사람이 더 무섭다’라는 말은 아티스트의 세계에서도 그대로 적용된다. 결국 현실에서 나의 발목을 잡는 것은 돈일 경우가 많다. 아티스트뿐만 아니라 거의 모든 청춘들에게 모두 해당되는 사항이다.

갑질과 횡포라는 면에서 <내가 사는 세상>은 소심하게 사회의 불합리한 단면을 고발하는 영화 영화라고 볼 수도 있다. 강력하게 저항하는 영화는 아니고 소심하게 사회를 고발하는 영화라고 볼 수 있다.

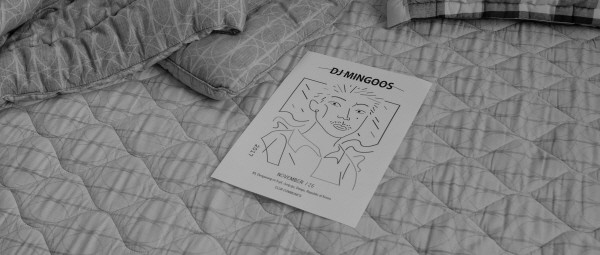

◇ 흑백 영화가 전달하는 포근한 감성

<내가 사는 세상>은 칼라 영화가 나오기 이전의 흑백 영화가 아닌, 기술력이 발달된 시대에 만든 흑백 영화이다. 흑백이긴 하지만 화질이 선명하다. <내가 사는 세상>이 소심한 사회 고발 영화일 수 있다고 언급했는데, 흑백 영화라는 측면에서 보면 칼라로 된 세상을 모두 과감하게 고발하는 게 아니라 사회의 단면을 흑백으로 필터링해 소심하게 고발하고 있는 것으로 보인다. 꿈꾸는 세상은 총천연색으로 아름답지만 현실은 그냥 밋밋한 흑백일 수도 있다.

흑백 영화는 왠지 아날로그적 정서가 풍부할 것 같고, 따뜻한 감성이 담겨 있을 것 같은데, <내가 사는 세상> 또한 그런 뉘앙스가 전달된다. 사회의 아픈 면을 담고 있으면서도 너무 날카롭게 아프지는 않기를 바라는 감독의 마음일 수도 있다.

천상욱 기자 (lovelich9@rpm9.com)