성공하는 맛집엔 특별함이 있다. 주특기를 잘 살리면서도 새로운 메뉴에 대한 고객의 신뢰를 잃지 않는 것. 이런 신뢰는 당연히 하루 아침에 얻을 수 없다. 꾸준하게 손님의 입맛에 어필할 수 있는 새 메뉴 개발에 온 힘을 쏟아 부어야 한다.

글 / 박세황 (www.rpm9.com 객원기자)

사진 / 박기돈 (www.rpm9.com 팀장)

최근에 등장하는 기아의 새 모델을 보면 부단히 노력하는 맛집이 떠오른다. 좋은 재료를 써 최신 유행(맛에도 유행이 있다)에 맞춰 내온다. 쎄라토 후속의 포르테가 그랬고, 국내에서 보기 힘든 모험심 가득한 디자인의 쏘울을 처음 맞이할 때도 비슷한 느낌을 받았다. 새 모델이 나올 때 마다 ‘기다림’이란 단어를 떠올릴 수 있으니 그들의 노력이 반쯤은 성공했다고 할 수 있겠다.

K7은 기아 모델 중 처음으로 K 이니셜을 따른 만큼, 보디 곳곳에서 기아의 새 아이덴티티, 아니 영문이름의 첫 글자인 K를 메인 테마로 스포티함과 고급스러움을 동시에 구현하기 위해 노력한 흔적을 발견할 수 있다. 호랑이 코와 입을 형상화(그렇다고 치자)한 그릴을 중심으로 좌우에 쌍꺼풀 수술한 헤드램프를 달고, 그 아래에 안개등을 붙였다. 보닛의 캐릭터라인이 헤드램프를 스치며 범퍼 아래로 내려오면서 알파벳 K자 형상을 만든다. 디자이너의 재기 발랄한 터치다.

보통은 프론트 휠 하우스 정점에서 도어 손잡이를 거쳐 테일램프까지 이어지는 라인을 그리지만 K7의 옆모습은 조금 다르다. 흔히 고급스러움을 강조하기 위해 붙인 크롬 몰딩을 아래로 내리고 캐릭터 라인의 시작점도 예상보다 낮췄다.

모두 K자를 형상화하기 위한 노력. 기아우디(기아+아우디)란 말을 듣는 테일램프의 외부 테두리도 K자. 트렁크 라인을 테일 파이프까지 연결하면 초대형 K자가 되지만 시승을 함께 한 여인네의 눈에는 아이언맨의 얼굴이 떠올랐다고 한다.

스마트키를 갖고 K7에 다가가면 웰컴 퍼포먼스(?)가 펼쳐진다. 그리 특별한 기술은 아니지만 감성적으로 충분히 감동받을 만하다. 빛을 이용하는 것이니 밝은 낮보다 밤에 더 좋은 효과를 낸다. 도어 스텝의 K7 로고가 제법 고급스럽다. 쏘울에 라이트 스피커를 달 때부터 짐작했지만 기아 디자이너들은 조명을 상당히 즐기게 되었다.

K7은 한술 더 떠, 풋-램프와 룸램프는 기본이고 대시보드, 도어와 천장까지 무드등으로 도배를 했다. 부족해도 볼품없지만 너무 과해도 그리 좋아 보이지 않는 법. 특히, 천장의 대형 룸램프와 수납공간은 처음엔 인상적이지만 그 화려함이 오래가지 못하고 마치 관광버스 조명을 보는 듯하다.

3개의 원을 포개 놓은 수퍼 클러스터는 다양한 정보를 보기 쉽게 전달한다. 그립감이 좋은 스티어링 휠은 겨울에 편리한 히팅 기능까지 갖췄고 왼쪽에 오디오, 오른쪽에 크루즈 컨트롤 스위치가 자리한다. 개인적인 취향에 따라 다르겠지만 그 안쪽의 디자인에 조금 더 볼륨을 주어야 고급스러움이 살아날 것 같다.

대시보드의 전체적인 윤곽과 도어 트림도 K자 형상이다. 번쩍이는 우드 그레인 대신 최근 유행하는 피아노 블랙 하이그로시를 쓴 것은 좋은데 감성 품질면에서는 럭셔리란 말을 들이밀기에 부족하다.센터페시아의 디자인 감각은 젊은 취향이 짙어, 아무래도 실제고객의 입맛과는 동떨어진 느낌이다.

알루미늄으로 깔끔하게 덮은 센터콘솔의 터치는 나무랄 데 없다. 기어 노브를 왼쪽으로 밀고 그 옆에 세로로 2개의 컵홀더를 두어 편리하다. 현대 YF 쏘나타도 비슷한 레이아웃인데 쓸데없이 기어 노브를 키우는 대신 그 공간을 잘 활용했다. 다만 시승차의 경우 맨 앞쪽의 수납공간 커버가 조립 불량인지 제대로 작동하지 않는(5번에 2번 정도는 걸렸다) 문제를 보였다. 운전석과 동반석 모두 히팅뿐만 아니라 쿨링 기능까지 갖춘 전동식 시트. 나파 가죽을 씌워 감성적으로 뛰어나고 디자인도 흠잡기 어렵다.

실내공간은 긴 휠베이스(2,845mm) 덕을 톡톡히 봤다. 렉서스 ES350을 작심하고 겨냥한 듯 레그룸(앞 +42㎜/ 뒤 +70㎜), 헤드룸(앞 +60㎜/ 뒤 +32㎜), 숄더룸(+19㎜) 등 전체적으로 실내 치수가 조금씩 크다. 실제로 앉아보니 뒷좌석 헤드룸은 큰 차이를 느끼기 어렵지만 레그룸은 피부로 느껴질 정도다. 또, 송풍구, 컵홀더, 오디오 리모컨, 시트 열선 조작버튼 등 으레 럭셔리세단의 뒷자리에 있어야 할 것들도 빼놓지 않았다. 451L의 트렁크 용량은 골프백 4개를 넣고 몇몇 잡동사니를 조금 더 넣을 수 있는 공간. 416L의 ES350보다 넓고 461L인 그랜저 TG보다 약간 좁다.

시트 포지션을 맞추고 스타트 버튼을 눌러 엔진을 깨웠다. 미미한 진동과 소음이 금세 제자리로 돌아서고 500rpm 부근의 평온한 아이들링 상태를 유지한다. 진동과 소음을 끔찍이도 싫어하는 국내 소비자들의 취향 때문에 이미 이 분야의 국내 메이커 기술력은 세계 최고 수준.조용하기로 소문난 일본 고급차와 비교해도 뒤지지 않는다.

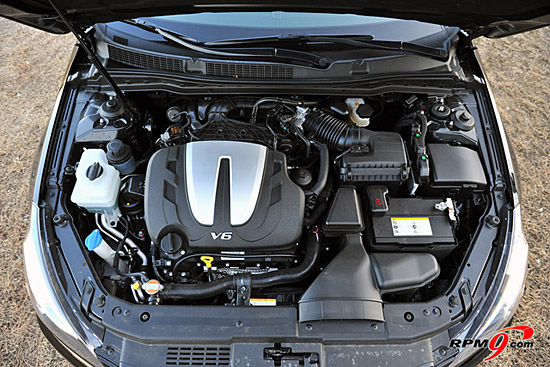

K7 VG350의 엔진은 V6 3.5L 람다II로, 최고출력 290마력에 최대토크 34.5kgm(5,000rpm)을 낸다. 최고출력만 놓고 보면 그랜저 3.3(259마력)은 물론이고 윗급인 오피러스 3.8(284마력)을 앞선다. 반면, 최대토크는 4,500rpm에서 36.4kgm를 내는 오피러스 3.8에 비해 조금 열세다.

실제상황은 어떨까? 오른쪽 발에 힘을 주어 가속하니 생각보다 움직임이 날래다. 1,620kg에 불과한 몸무게 덕분인 듯하다. 7.2초로 나와 있는 제원표상의 제로백 수치에 수긍이 간다. 변속시점을 소리로 알아챌 수 있는 정도이지만 진동에 의한 불쾌함을 주진 않는다. 6단 자동변속기의 수동 모드 시프트 업&다운도 매끄럽다. 스포티 세단이라면 다운 시프트의 세팅을 조금 더 하드하게 몰아갈 수도 있겠지만 K7은 럭셔리 포지셔닝에 중점을 둔 듯 부드럽다.

저속이든 고속이든 차급에 맞지 않게 가벼운 스티어링(EPS)은 유럽보단 국내 소비자 취향이다. 시승차는 쇽업쇼버 부품의 댐핑율을 조절해 감쇠력을 딱딱하게 하거나 부드럽게 할 수 있는 전자제어 가변식 댐퍼(ECS)를 달았다. 스티어링 왼쪽에 있는 ECS 스위치를 누르면 스포츠 모드로 바뀌지만 노멀 모드와 큰 차이가 몸으로 느껴지진 않는다.

저속에서 서스펜션 세팅이 제법 하드하게 느껴져 내심 끈적끈적한 고속 코너링 실력을 기대했지만 기대는 기대일 뿐. 속도를 높일수록 하체가 부실 모드로 돌변한다. 그나마 다행인 것은 이전보다 그러한 행실을 보이는 한계시점이 높아졌고, 지나치게 불안한 상황에까지는 이르지 않도록 하는 똑똑한 전자제어 장비를 갖췄다는 것이다.

K7의 등장으로 그 동안 독점적 지위를 누렸던 현대 그랜저가 움찔하고 있다. 세련된 외부 디자인에 넉넉한 실내, 조금 더 나은 편의장비를 보면 분명히 그럴만하다. 허나 전체적으로 럭셔리라는 말에 어울릴만한 기본기를 갖췄다고 보긴 힘들다. 기초가 튼튼한 도로를 먼저 만들지 않고 구멍 나면 재빨리 보수하는 식인 일본의 차 만들기 노하우를 그대로 따르는 듯해 조금은 아쉽다.

<▲ 기아 K7 시승사진 갤러리>

<▲ 기아 K7 시승사진 갤러리>

<람보르기니 레벤톤 1:18 다이캐스팅>

<람보르기니 레벤톤 1:18 다이캐스팅>