소노 시온 감독의 ‘안티포르노’는 ‘로포리 프로젝트’의 일환으로 6월 15일에 국내에서 개봉하는 영화이다. ‘로포리 프로젝트’는 일본 감독 5인의 ‘로망포르노 리부트’ 시리즈로 5월부터 3주에 1편씩 국내 개봉되고 있다.

시오타 아키히코 감독의 ‘바람에 젖은 여자’, 소노 시온 감독의 ‘안티포르노’, 유키사다 이사오 감독의 ‘사랑과 욕망의 짐노페디’, 시라이시 카즈야 감독의 ‘암고양이들’, 나카다 히데오 감독의 ‘화이트 릴리’가 차례로 개봉하고 있다.

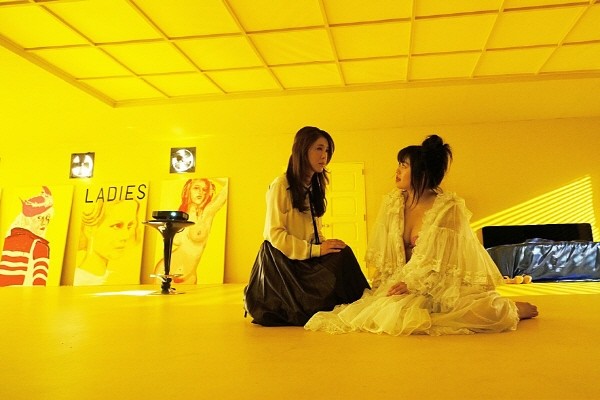

<‘안티포르노’ 스틸사진. 사진=홀리가든 제공>

<‘안티포르노’ 스틸사진. 사진=홀리가든 제공>

◇ 여자가 바라보는 새로운 로망포르노인가? 여성을 성적으로만 부각해 비하하는 영화인가? 관객의 성향에 따라 두 가지 해석이 모두 가능한 영화

‘안티포르노’는 제목에서부터 야한 영화인지, ‘안티’가 붙어있기 때문에 야하지 않은 영화인지 궁금해지는 작품이다. 야하다는 표현 자체도 논란의 소지가 있을 수 있지만, 영화 제목을 생각하면 여유 있게 받아들일 수 있는 표현이다.

여자가 바라보는 새로운 로망포르노인가? 여성을 성적으로만 부각해 비하하는 영화인가? ‘안티포르노’는 관객의 성향에 따라 두 가지 해석이 모두 가능한 영화이다. 그렇기 때문에 이 영화를 관람하고 나서 여성 해방이라고 말하는 사람도 있겠지만, 영화 속 이런 식의 표현이 왜 여성 해방인지 이해할 수 없다는 사람도 있을 것이다.

<‘안티포르노’ 스틸사진. 사진=홀리가든 제공>

<‘안티포르노’ 스틸사진. 사진=홀리가든 제공>

쿄쿄(토미테 아미 분)는 노리코(츠츠이 마리코 분)에게 ‘개’라고 부르며 그런 행동을 하게 시킨다. 장면이 바뀌면 그 두 사람의 지위가 바뀌기도 한다. 자신을 세계 최고의 매춘부라고 말하는 쿄쿄는 노리코에게 매춘부가 되라고 말한다.

영화에서 사용한 매춘부라는 용어는 일반적으로 사용되는 단어와는 다른 뉘앙스로 해석할 수도 있다. 그런데 여자는 매춘부이고 남자는 호색한이라는 표현을 하는 것은 같은 수준에서 비하라고 하기에는 분명히 차별이 있는 것으로 보인다. 그러나 여배우라는 표현 대신 연기자라는 표현을 쓰는 면에서는 정반대로 해석할 수도 있다.

<‘안티포르노’ 스틸사진. 사진=홀리가든 제공>

<‘안티포르노’ 스틸사진. 사진=홀리가든 제공>

◇ 시간과 공간을 복합하고 예술 장르를 복합적으로 표현한 작품

영화 속 영화인가? 영화 속 영화를 찍는 상황인가? 무대 위 연극인가? 현실인가? 상상인가? 10분마다 리뉴얼하는 장르적 판타지! 지금 눈에 보이는 것은 예술인가? 외설인가?

‘안티포르노’는 시공간 속에서 현재의 등장인물의 위치가 어디인가가 작은 반전으로 지속적으로 작용하는 영화이다. 영화에서 시공간 변화는 물리적으로 이뤄지기도 하고 심리적으로 이뤄지기도 한다.

음악과 함께 한 뛰어난 영상미는 이런 시공간, 장르적 혼돈을 부추기고 그 자체로 볼 수 있게 만들기도 한다. 깨진 거울에 비친 토미테 아미의 얼굴에서, 뛰어난 영상미 속에 상징적으로 펼쳐지는 내면의 절규를 느낄 수 있다.

<‘안티포르노’ 스틸사진. 사진=홀리가든 제공>

<‘안티포르노’ 스틸사진. 사진=홀리가든 제공>

쿄쿄 역의 토미테 아미가 1994년생이고 노리코 역의 츠츠이 마리코가 1962년생이라는 것은 크게 중요하지 않을 수도 있지만, ‘안티포르노’에서 감행하는 노출 연기와 피가학적 행위를 볼 때 놀라지 않을 수 없다.

시간과 공간을 복합하고 예술 장르를 복합적으로 표현한 작품인 ‘안티포르노’에서는 영상 속 장면과 실제 장면의 교차, 현실과 상상의 교차도 되고 모노드라마 연극 같은 장면도 나온다.

연기를 하고, 그림을 그리고, 페인팅 아트도 하고, 무용을 하고, 감각적 쾌락도 추구한다. 스크린 위 야릇한 종합예술이 펼쳐지기에 예술과 외설의 경계를 허문 마스터피스라는 홍보문구가 와 닿을 수 있다.

<‘안티포르노’ 스틸사진. 사진=홀리가든 제공>

<‘안티포르노’ 스틸사진. 사진=홀리가든 제공>

빛과 색감, 전위예술 같은 노출은 겹쳐서 마주하는 오묘한 시간이다. 환풍기를 통해 들어오는 빛은 강렬함을 강조하면서 빛을 동적인 존재로 받아들이게 하는데, 실내 장면과 실외 장면의 전환에 대한 판타지적 뉘앙스를 만든다. 컷이 되고 나면 바뀌는 현재 공간의 개념, 캐릭터의 대반전은 관음증의 세계에 빠져있는 영화 속 다른 등장인물들과 관객들에게 순간적으로 면죄부를 주는 역할을 하기도 한다.

◇ 캐릭터 설정, 갈등의 격발, 스토리텔링, 놀라운 반전! 창작의 과정에 대입해 볼 수 있는 영화

‘안티포르노’에서 쿄쿄는 작가이다. 캐릭터 설정, 갈등의 격발, 스토리텔링, 놀라운 반전! ‘안티포르노’는 철저하게 창작의 과정에 대입해 볼 수도 있는 영화이다. 독특한 스타일로 풀어내고 있지만 창작의 과정이라고 볼 수도 있다.

<‘안티포르노’ 스틸사진. 사진=홀리가든 제공>

<‘안티포르노’ 스틸사진. 사진=홀리가든 제공>

영화에서 쿄쿄는 등장인물 각각을 캔버스에 미리 그리고 캔버스에 둘러싸여 소설을 쓴다. 캐릭터를 먼저 만들고 시각화한 것이라고 볼 수 있는데, 무대 위에서 직접 구현하는 움직임의 과정은 영화 촬영장이 아닌 복합 연극 창작 과정에 더 가깝게 느껴질 수도 있다.

‘안티포르노’를 우리나라 감독이 우리나라 배우와 똑같은 영화를 찍었으면 어떻게 느껴질까? 호불호에 대한 평가가 더 극단적으로 분리됐을 수도 있고, 호불호에 대한 평가 자체를 바꾸는 사람들이 생길 수도 있다.

천상욱 기자 (lovelich9@rpm9.com)